84年前的8月25日,长寿三洞沟峡谷干涸的河床上突然水流奔涌,三台水轮机带动发电机开始转动,昏暗的厂房瞬间亮起灯光,二十六兵工厂的机器随即启动,为前线赶制武器的机械轰鸣声划破了川东山区的宁静。

这一刻,由中国自主设计建设的首个千千瓦级水电站——桃花溪电站正式投产,揭开了龙溪河梯级开发的序幕。

在民族危亡的抗战岁月里,一群爱国水电专家云集长寿,以水为媒,以电为刃,在炮火硝烟中书写了一部“发电救国”的壮丽史诗。

01

烽火西迁:能源战略的生死抉择

1937年深秋,南京国防设计委员会里灯火通明。

钱昌照副主任将一份西南水力资源勘测报告拍在桌上:“上海、南京危在旦夕,沿海电厂要么被炸毁,要么落入敌手。必须在大后方建立稳固的能源基地!”

报告中,用红笔圈出的“龙溪河”,正位于陪都重庆东北六七十公里处的长寿,其36800马力的水力蕴藏量,在抗战初期的中国犹如一盏明灯。

这并非偶然发现。早在1935年,留美归来的工程师黄育贤就率领勘测队深入川东山区。这位清华大学毕业、曾在美国纽约州第三工务所和波托顾问工程公司任职的水电专家,穿着草鞋走遍了青衣江、大渡河和龙溪河,在测绘图上标注出狮子滩、上清渊硐等多处优良坝址。当他在报告中提出“龙溪河梯级开发可支撑重庆工业区用电”时,未曾想到,这份专业建议在两年后成为关乎民族存亡的战略决策。

1937年7月,卢沟桥事变爆发,国民政府仓促西迁。资源委员会(由国防设计委员会改组)紧急启动大后方能源建设计划,因龙溪河为长江的一级支流,“距重庆近、落差集中、易开发”,所以龙溪河水力发电工程被列为首要工程。

黄育贤临危受命,担任龙溪河水力发电工程处主任,他在动员会上举起勘测图说:“这里不是世外桃源,是抗战的能源前线!每一度电,都是射向敌人的子弹!”

彼时,中国能源工业面临绝境。1936年,全国电力装机容量仅63.1万千瓦,90%集中在沿海地区。日军占领上海后,中国失去54%的发电能力。而同时期,日本仅水力发电就达27.4万千瓦,是中国的百倍以上。

当国民政府退守西南时,重庆地区仅有几座小型火电厂,每月发电量不足50万度,连维持基本照明都捉襟见肘,更谈不上支撑兵工生产。

“近代的战争,是一种动力的战争。”英国军事理论家富勒在《机械战》一书中精辟地指出。

1938年,随着武汉失守,大量兵工厂内迁重庆,仅长寿地区就聚集了二十六兵工厂、中国工业炼气公司等20余家军工企业,电力缺口骤然扩大到每日2000千瓦时。

资源委员会不得不实施严格的电力管制,“节约电力156度可多造机枪1架,节约1.5度可多造迫击炮弹1枚”的标语贴满大街小巷,甚至强制居民夜间早睡以节省电量。

▲1938年,狮子滩袁家祠堂的龙溪河工程处土木设计室。

1938年6月,资源委员会正式批准龙溪河水力发电工程处的建设计划,决定先建桃花溪电站应急,再逐步推进狮子滩梯级开发。

黄育贤在长寿狮子滩袁家祠堂的简陋办公室里,挂起了两条标语:“水流不息,发电不止”和“支援前线,责无旁贷”。一场在战火中重建中国能源工业的战役,就此打响!

02

赤子归国:跨越重洋的救国之路

1937年9月,法国马赛港的秋风带着寒意。

37岁的吴震寰站在“宝勒加号”邮船的甲板上,将一封辞职信投入大海。

这位法国共产党党员、斯特拉斯堡施耐德工厂的首席工程师,刚刚放弃了优渥的职位,回国的行李箱里却装着《西行漫记》系列报道和全套水电工程图纸。

“父亲说祖国需要工程师,比需要任何东西都迫切。”他在给巴黎友人的信中写道。

吴震寰的归国之路,是一代爱国知识分子的缩影。

1919年,19岁的吴震寰与李维汉、李富春等162人赴法勤工俭学,在格林诺卜尔大学城钻研水电技术。1930年加入法国共产党,1933年参加苏联第聂伯河大型水电站(今乌克兰境内)建设,成长为经验丰富的水力发电专家。

1937年,“七七事变”的消息传到巴黎,正在主持《救国时报》的父亲吴玉章发来一封电报:“速归,共赴国难。”吴震寰当即向工厂递交辞呈,辗转38天回到战火纷飞的祖国。

几乎同时,太平洋彼岸的美国马萨诸塞州,25岁的张光斗做出同样的选择。

这位已获得加州大学水利工程和哈佛大学工程力学双硕士学位的青年,毅然放弃攻读博士学位。他在日记中写下:“国家危难,何以家为?”

1937年7月,张光斗从旧金山乘船出发,经香港、南京辗转奔赴重庆。在南京国防委员会见到钱昌照时,这位同乡指着地图上的龙溪河说:“这里需要你这样的人才,建水电站比任何论文都重要。”

这两位青年工程师的相遇,注定要在龙溪河畔书写新的历史。

1939年,吴震寰在中共中央南方局安排下抵达长寿时,张光斗已在袁家祠堂搭建起简易设计室。

“他带着法国工程师的派头,却穿着打补丁的布鞋。”张光斗后来回忆道,“我们一见如故,因为都揣着同样的图纸——如何在龙溪河上建水电站。”

当时汇聚到龙溪河的,远不止他们两人。

清华大学水利系教授张任主持整体规划,张昌龄负责引水道和厂房设计,覃修典负责水文观测,陈兆琳负责机电,做具体设计的有胡世乐、朱宝复、李津身、曹承慰、林元惕、于崇文等清华学子,还有上海交大的蔡镇宇、王伊复、华钟文、关民生等。这些来自顶尖学府的师生组成了中国最早的水电工程师团队,平均年龄不到30岁。

他们的宿舍设在袁家祠堂楼上,十几个人挤在通铺,晚上就着桐油灯绘图,白天带着馒头去工地。

黄育贤虽为处长,却与年轻人同吃同住。他常说:“在龙溪河,没有教授专家,只有建设者。”

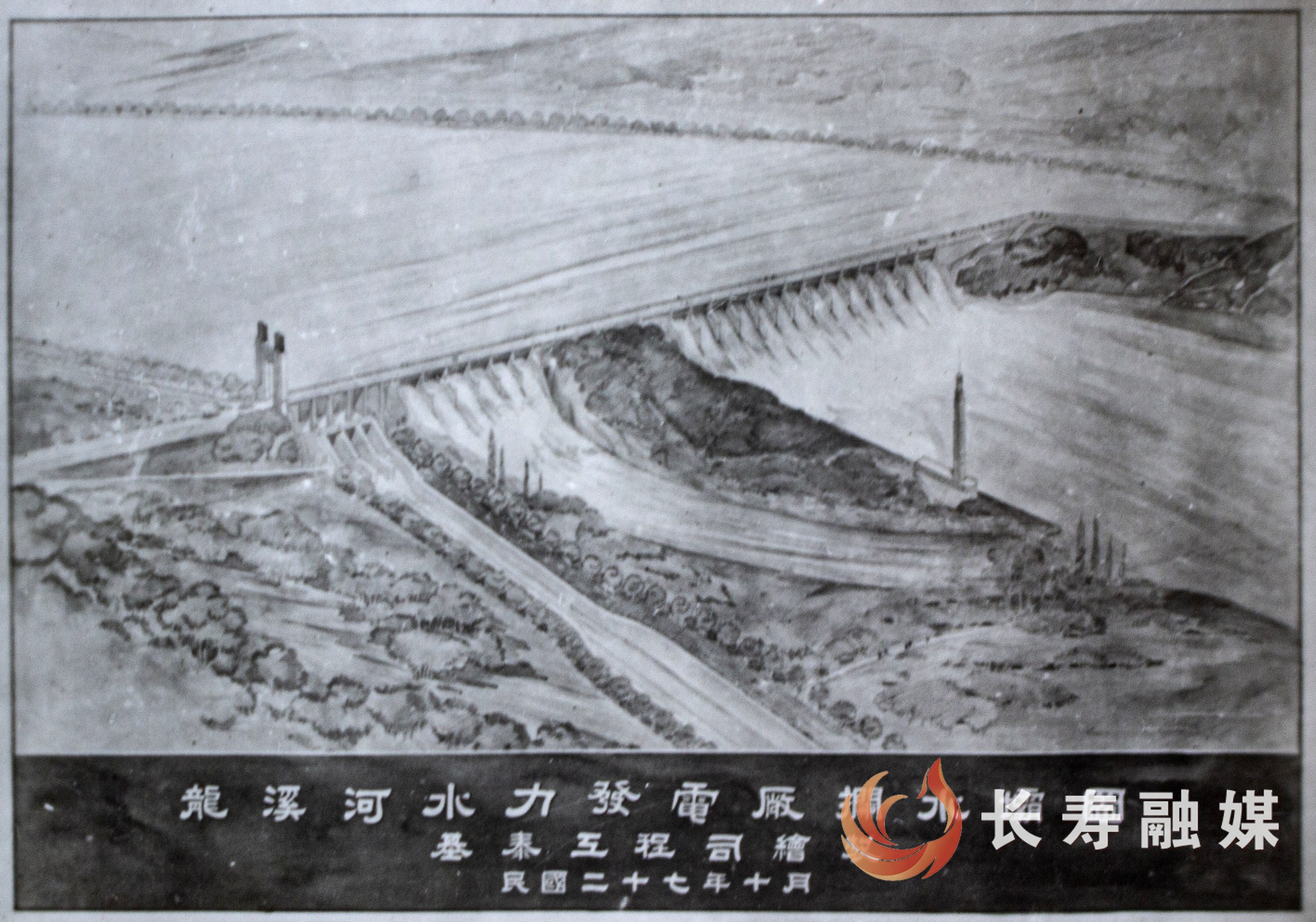

▲1938年,清华水利系师生参与设计的狮子滩大坝效果图。

1938年夏天,美国古柏公司派来的顾问拉宾和隆格伦抵达工地,看到工程师们趴在木板上绘图,宿舍里弥漫着桐油灯的味道,不禁咋舌道:“这样的条件,能建成水电站?”

张光斗用流利的英语回应:“当年你们建胡佛水坝,不也是在沙漠里起步的吗?”三个月后,因无法忍受艰苦环境和疾病困扰,美国顾问提前撤走,临走时拉宾对黄育贤说:“你们能坚持下去,就是奇迹!”

奇迹的背后,是难以想象的牺牲。

1941年,吴震寰和妻儿一家挤在四面透风的定慧寺,女儿吴本立出生时,寺庙的窗户仅靠多糊几层报纸抵挡江边的寒风;张光斗被派往万县支援瀼渡河工程,由于工期紧张,加之条件有限,张光斗的妻子分娩时难产,孩子一出世就不幸夭折……

国难当头,吴震寰、张光斗等前辈放弃海外安宁优渥的生活,坚定地扎根在长寿这片土地上,将各自掌握的先进科学技术转化为发电救国的实际行动,终身无怨无悔。

▲1938年,龙溪河工程处的专家在刚建成的龙溪公路旁合影。

03

绝地求生:战火中的建设奇迹

1940年1月,越南海防港笼罩在战争阴云下。

日军占领广西后,滇越铁路随时可能中断,龙溪河工程从英国古柏公司订购的三台水轮机和美国西屋公司的发电机,正滞留在这个法属殖民地的港口。

“必须抢运回来,否则桃花溪电站就成了废铁。”黄育贤在紧急会议上拍板,目光投向曾在法国生活多年的吴震寰。

这趟征途,堪称九死一生。

吴震寰在《海防抢运日志》中记录了这段经历:1月11日从重庆飞昆明,19日抵达海防,发现“滇越铁路每日被炸,货车通行无日”。他不得不辗转于法国领事馆、越南总督府和西南运输公司之间,用流利的法语和越语交涉。3月21日,首批器材终于装上M3608号货车,却在途中遭遇轰炸,司机吓得弃车而逃,吴震寰亲自爬上驾驶室,冒着炮火将车开到安全地带。

最艰难的是获取车皮。当时,各厂商须交纳运动费(贿赂)才可买到车皮,黑幕重重。4月8日,吴震寰好不容易购得10吨吨位,“运费为越币1300元,而运动费则为1800元”。他在日志中愤怒地写道:“前方将士浴血奋战,后方却有人发国难财!”

最终,他冒着被撤职的风险,以工程处名义抵押借款,才在4月中旬购得28吨车皮,将水轮机全部运出,创造了“安全迅速,打破各运输记录”的奇迹。

当吴震寰押着最后一批设备抵达重庆时,体重瘦了15斤,衬衫上还留着弹片划破的口子。

工程处会计科嫌他报销的费用太少拒绝受理:“别人出国出差开销那么大,你却只花这么点。”他义正词严地回答:“我不管人家花多少钱,我只花了这些,就报销这么多。”这段对话后来传遍工地,成为工程师们廉洁奉公的榜样。

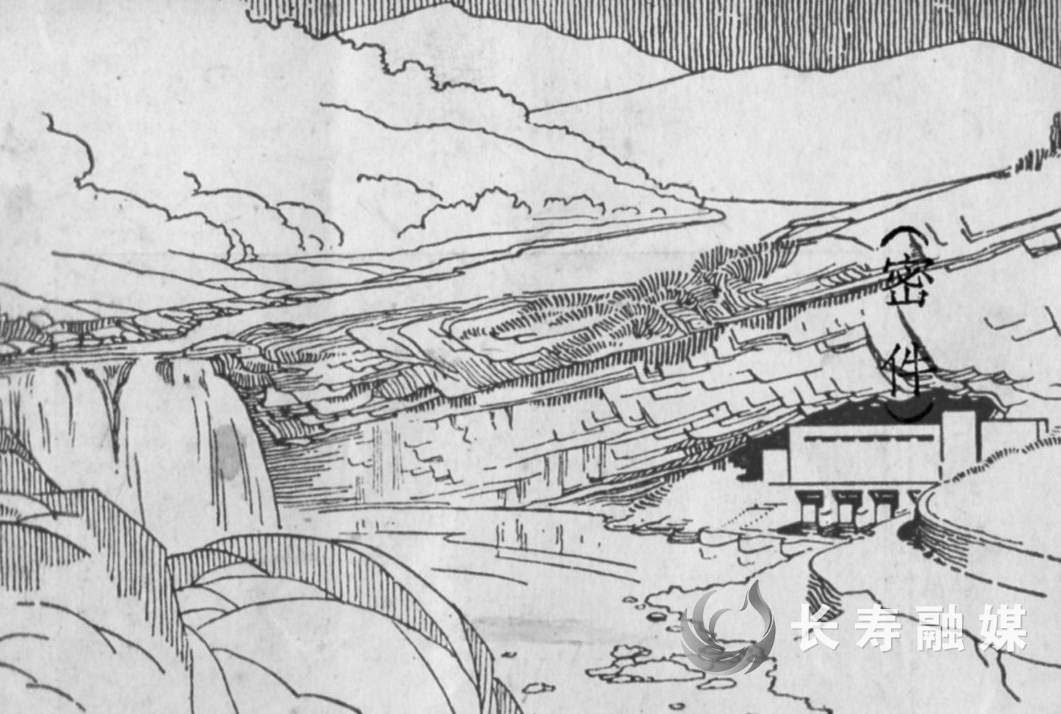

▲1939年,张光斗设计的龙溪河下清渊硐电站概貌图。

设备到位后,桃花溪电站的建设进入冲刺阶段。

张光斗设计的拦河坝虽仅高2米,却要用条石浆砌,表面层还用铁闩联结。在岩石中开挖400多米长的渠道时,因缺乏爆破设备,工人们只能用钢钎凿、铁锤砸,进度缓慢。

黄育贤借鉴古代治水经验,组织工人分段施工,用“小炮开挖+短隧洞贯通”的办法,终于在1941年3月完成主体工程。

8月25日,带负荷运行那天,张光斗亲自操作闸门,当电流通过线路点亮兵工厂的灯泡时,这位从不流泪的书生,突然转过身抹了抹眼睛。

桃花溪电站的成功,并未让建设者们喘息。

1941年,太平洋战争爆发后,下清渊硐电站向英美订购的设备全部滞留海外,工程面临停工。吴震寰主动请缨:“我们自己造!”

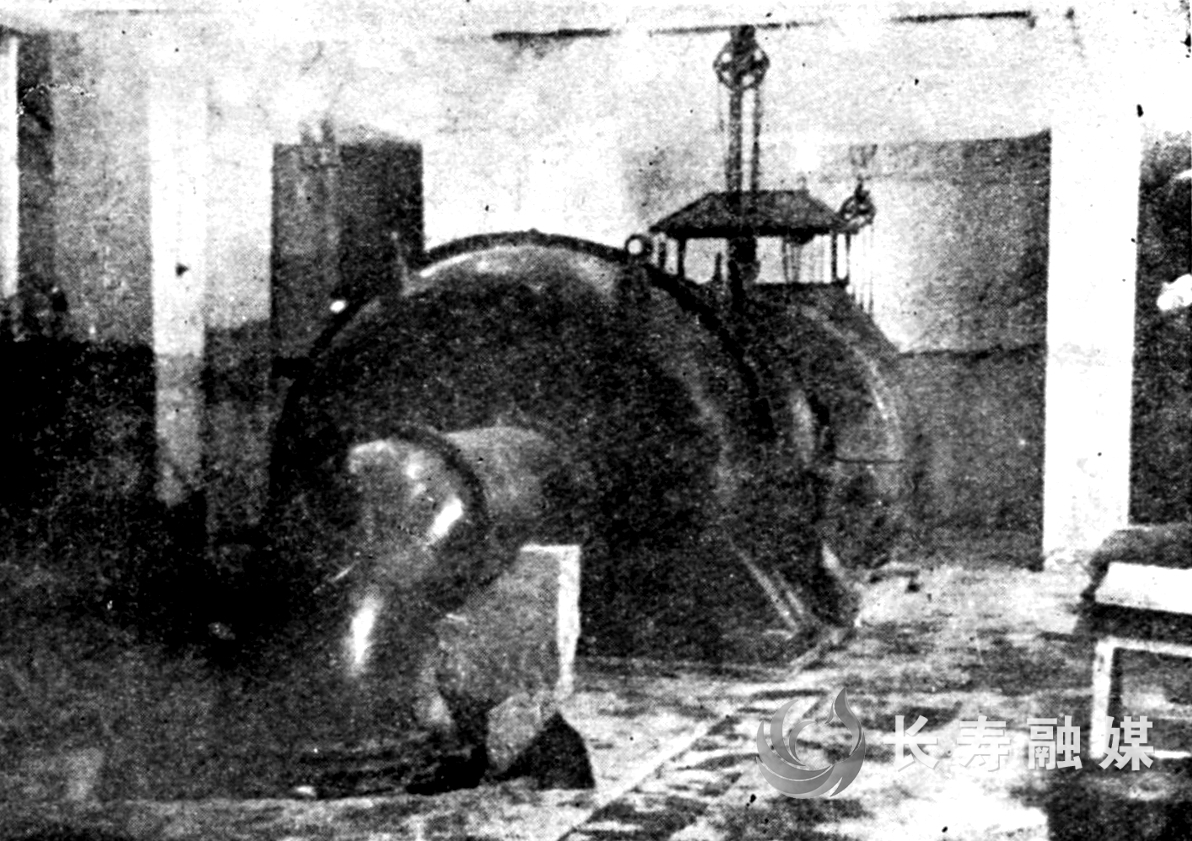

▲1942年,吴震寰设计的下清渊硐电站2000马力水轮机。

当时,宜宾电厂有一台闲置的1940千伏安变频机,经中央电工器材厂朱仁堪改造为1550千瓦发电机,但需要匹配2000马力的水轮机。吴震寰创造性地设计出双转轮卧轴混流式水轮机,两个转轮各出力1000马力,完美匹配发电机容量。

在重庆民生机器厂的车间里,吴震寰一住就是8个月。没有精密机床,就用手工打磨叶片;缺乏优质钢材,就用铁轨锻压转轮。

1942年春,当这台中国自制的最大水轮机试运行时,所有人都捏着一把汗。随着吴震寰一声令下,水轮机平稳转动,振动幅度甚至小于进口设备。在场的工人师傅们无不欢呼雀跃,有人将红绸布系在机身上,仿佛给新生儿庆生。

这台机组不仅使下清渊硐电站提前4年发电,成为当时后方生产的能源脊梁,更标志着中国水轮机制造实现了从无到有的突破。

04

光明之火:支撑抗战的能源支柱

1941年深秋,长寿县城的夜晚第一次有了像样的照明。

桃花溪电站的输电线路延伸到街道两旁,2712度的月发电量虽不算多,但点亮的电灯却让流离至此的百姓看到了希望。

“以前点桐油灯,现在有了电灯,就像日子有了盼头。”老街坊回忆说,但电站的核心使命,始终是支撑国防工业。

二十六兵工厂(即后来的长寿化工厂)是最大的用电户,占总用电量的29%。该厂生产的无烟火药,直接供应前线枪炮。据档案记载,有了稳定电力后,火药产量从每月3吨提升到8吨。中国工业炼气公司则利用电力生产氧气,用于军工焊接,产能提高了两倍。

▲兵工厂用龙溪河水电生产的炸药原料

到1943年12月,龙溪河各电站的月售电量达30万度,供电兵工厂7家、冶炼厂18家,成为名副其实的“抗战动力源”。

为保障军工用电,电站建立了严格的分配制度。1945年初枯水期,发电能力降至2000千瓦,而需求量达3000千瓦。工程处与军方协商后,制定了“战时电力分配表”:二十六厂白天供电700千瓦、夜间650千瓦,中炼厂白天640千瓦、夜间600千瓦,民用照明则压缩至7%。

年轻的工程师都被告诫:“每一度电都要用在刀刃上,这是工程师的责任,也是爱国的本分。”

电力的普及带动了长寿工业的繁荣。恒丰和允利米厂、中国火柴厂等民用企业相继迁来,利用廉价水电扩大生产。当时,长寿电价仅为重庆火电的三分之一,“高耗能工业云集于此”,形成了以水电为核心的工业集群。

1944年,下清渊硐电站投产后,月最高用电量达234万度,相当于战前上海总发电量的五分之一。

这些电力的背后,是建设者们与自然和战争的持续搏斗。

每年11月至次年3月的枯水期,工程师们要轮流值守在引水渠旁,根据流量调整发电量;遇到日军轰炸,就组织工人用树枝和稻草伪装厂房,在机组间修筑防护墙。

1943年,一次空袭中,炸弹落在桃花溪厂房附近。吴震寰指挥工人切断电源、保护设备,自己却被气浪掀翻在地,醒来后第一句话是:“发电机没事吧?”

水电站也深刻改变了当地民生。定慧寺周边的居民第一次用上了电灯,孩子们在灯下读书,电影开始进入人们视野。工程处还利用余电抽水灌溉,帮助周边农田抗旱。

当时的报纸有赞道:“水电之光,不仅照亮了厂房,更照亮了民众对未来的希望。”

05

精神传承:永不熄灭的光明火炬

1945年8月15日,日本无条件投降的消息传到龙溪河工地上,工程师们自发聚集在桃花溪电站欢呼庆祝。

黄育贤提议:“让我们鸣响汽笛,庆祝胜利!”

中央音响控制屏上的汽笛大作,震彻山谷,持续了整整1个小时。吴震寰望着转动的机器,突然想起7年前从法国归来时的誓言,泪水夺眶而出。

这场胜利来之不易。据统计,抗战期间龙溪河上各电站累计发电1.2亿度,支撑了大后方15%的军工生产,为胜利提供了关键的能源保障。

更重要的是,这里培养了中国第一代水电人才:黄育贤奠定了梯级开发理论,位列中国水电四大元老第一人;张光斗后来成为两院院士,被誉为“当代李冰、水利泰斗”;吴震寰则是名副其实的“中国水轮机设计第一人”,还有新中国的院士李鹗鼎、谭靖夷……他们的技术和精神,滋养了整个中国水电事业。

1949年11月,国民党军队撤退前炸毁了下清渊硐和桃花溪电站。当解放军接管时,看到的是一片废墟。仅10个月后,在军代表和原工程技术人员的努力下,两座电站就恢复了发电。

1956年,狮子滩水电站建成,总装机容量达4.8万千瓦,成为当时中国最大的水电站,圆了黄育贤等老一辈建设者的梦想。

▲狮子滩水电站大坝溢洪

如今,在国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司,建有一座“狮子滩水电文化展厅”。厅内陈列着吴震寰入职龙溪河时的证件、张光斗设计的发电机组的英文说明书,还有那台历经战火的292千瓦水轮发电机本体。作为国史教育基地、重庆市爱国主义教育基地和中央企业爱国主义教育基地,每年都有各界人士来此参观,聆听那段“发电救国”的往事。

▲狮子滩水电文化展厅

▲学生暑期参观狮子滩水电文化展厅

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。至今,狮子滩水电站仍在运转,成为一座活着的水电工业遗产博物馆。它不仅见证了一个民族在危难中崛起的历程,更传承着“爱国、科学、奋斗、奉献”的精神火种。

从桃花溪的微光到狮子滩的洪流,从抗战时期的应急发电到新时代的清洁能源,龙溪河畔的光明故事,始终与国家命运紧密相连。那些在战火中坚守的身影,那些跨越重洋的赤子之心,那些用智慧和汗水铸就的机器,共同谱写了一曲中华民族的能源壮歌,永远回荡在长江之滨、龙溪河畔,回响在峥嵘岁月之中。通讯员 刘贇