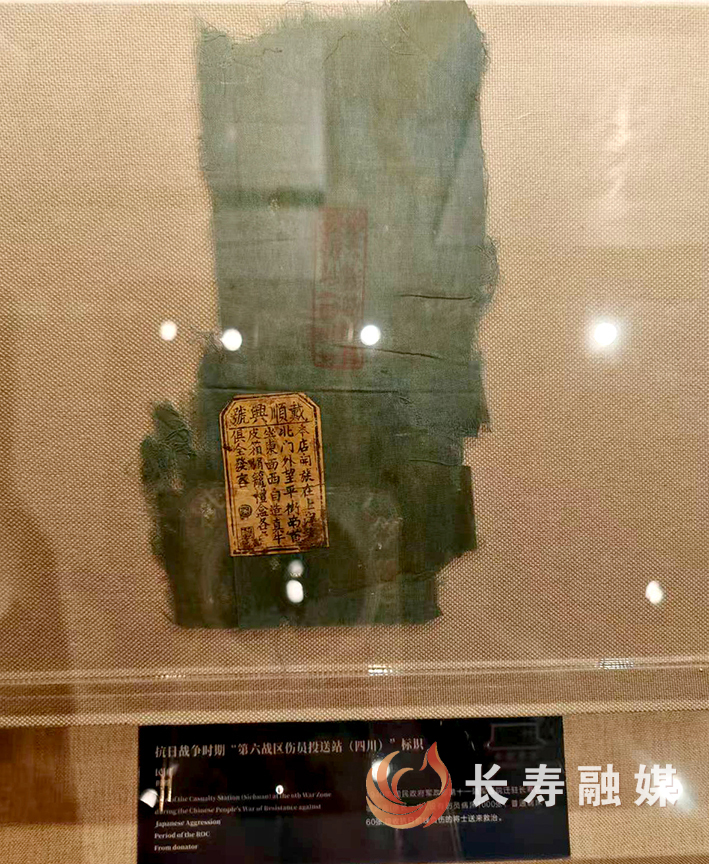

8月20日,长寿区博物馆内,一块残缺的粗布标静卧于展柜中,布面已褪成青褐色,中央写着一行红字“第六战区伤员接待站(四川)”。

这一特殊而珍贵的物件,是80多年前那场惊心动魄的生死营救中最沉默的物证。

1937年,抗日战争全面爆发。1938年初,原设杭州的军政部第十一陆军医院,先后迁至南京、武汉,后又迁至长寿滨江路武庙一带,接收由湖北宜昌三斗坪前线转移下来的伤员。

当时,第十一陆军医院在长寿初具规模。每天接待伤员几百人。

“这些受伤的抗日将士到达长寿后,每人身上都带有一个带章的布条,接收人员凭着这个标识物展开救治。”在区博物馆藏品部和文物保护部主任廖涛带领下,记者一行探寻关于滨江路武庙的那段珍贵记忆。

武庙始建于道光十年,现位于三倒拐古街中段。

“上三倒拐通身汗,下三倒拐脚打颤。”沿着码头拾级而上,廖涛一边叮嘱记者注意脚下,一边聊起三倒拐古街的故事。三倒拐兴于明清时期,整个街面全由青石砌就,宽约丈许,石梯500余级,高差165米。由于三倒拐古街地势较陡,伤兵要到半坡上的武庙非常困难。

每当载运伤兵的专轮停靠码头,长寿百姓便倾城相迎。群众自发组成担架队,凭着写有“第六战区伤员接待站(四川)”字体的标识物,从河街码头接下伤员,肩扛手抬,沿着石阶奋力攀爬,将他们送往武庙救治。

三倒拐古街既是抗战时期的“生命大通道”,又是大后方的“补给动脉”。

据史料记载,在抗日战争爆发后,三倒拐古街作为连接长寿老城与长江码头的重要交通要道,这里聚集着米店、面粉厂、卷烟社等100多家商铺作坊,为前线输送粮食、布匹等各类保障物资,为抗战提供了有力保障。

来到位于三倒拐半山腰的武庙,只见它面向西北,木门虚掩着,青瓦屋面在骄阳下沉淀出历史的厚重。一侧的小路旁,有一块醒目的石碑,正面刻着“长寿区文物保护单位”字样。

现存上殿为木结构悬山式屋顶,穿斗屋架,十一柱五穿三间。“结构稳定,空间大。”廖涛介绍,这样的建筑特点在当年派上了大用场。

凭借优越的地理区位与独特的建筑条件,第十一陆军医院迁至武庙一带。医疗机构设有五个疗养区,每区住伤病兵员约100名,配备有看护班长1人,看护兵约10人,军医1至2人。看护兵管伤患衣被及药物的领发、食宿护理、环境卫生;军医管伤病诊治、病情处理。遇有危重病人即转送重症病房治疗。

院内设有医务、看护、外科、保管等科室。每间病床用二尺宽的木板一块和两根板凳组成;以双层白布床单装入谷草为床垫;每人发棉被一床,以个人衣物为枕头;夏季每人发短单大衣一件,冬季发短棉大衣一件。

抗战英雄奋勇抗敌,在流血牺牲中坚毅无畏,在不屈抗争中英勇奋斗,用鲜血和生命、智慧和无私,赢得了人民群众的信赖和拥护。

“当年,长寿的乡亲们满心感激,抬着猪肉到医院慰问,那份热忱真叫人动容啊!”廖涛说,还有数不尽的群众怀着敬意,自发到医院给前线同志缝补衣裳、代写家书,点点滴滴都是滚烫的心意。

全面抗战爆发后,毛泽东在《论持久战》中指出:“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”长寿人民以满腔热血投身抗战,街头巷尾贴满了“还我河山” “抗战到底”的鲜红标语,字字如炬,照亮着不屈的斗志;一次次集会在集市举行,群众振臂高呼,声浪震彻云霄。从物质支援到奔走呐喊,这座城的每一份力量都紧紧凝聚,与前线英雄的热血遥相呼应,共同托举起保家卫国的信念。

“我们要守护的不只是一件件老物件,更是先辈们用生命捍卫的信仰。”廖涛表示,该馆在选择展品时,不仅注重展品的历史价值,更强调其背后的故事和情感连接。希望通过这些展品,让英雄的精神得以传承,同时,提醒我们每一个人:珍视和平!自强不息!

记者 肖娅 余舸 戴璐尧 杨甜甜 龚维