20世纪60年代,党中央作出重大战略调整,掀起了建设大三线、巩固大后方的滚滚热潮。响应国家号召,来自全国各地的建设者齐聚祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,开始了轰轰烈烈的“三线建设”。

川维、川染、长风、川东脱硫总厂、川江船厂等大中型企业相继落户长寿,一个个工业企业在这片膏腴之地生根发芽,带动了地区经济社会发展。历时十余年的“三线建设”为长寿工业大发展奠定了雄厚基石,至今仍产生重大影响。

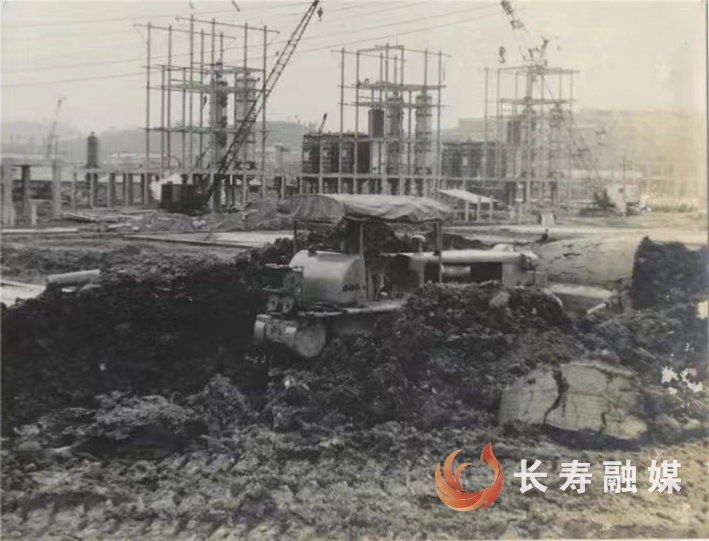

▲长风老厂

三线建设:不可忘却的奋斗历史

位于黄桷岩区域的群山之间,曾经隐藏着一座繁华的工厂,它是三线建设时期国防化工建设的重要一员——长风化工厂。如今,工厂已整体搬迁至长寿经开区。

▲长风厂工作人员安装并调试设备

“那时虽然条件极端艰苦,但我们有战天斗地的豪情。”回忆起建设初期的情景,长风化工厂原总会计师龚增敏脸上满是自豪。他说,当时他们全员参与建设,不管是工程师还是技术员,大家夜以继日,连续奋战,没人喊累、没人退缩,一心想着早点把厂建起来。

▲长风厂组织翻修厂区公路

“三线建设”是1964-1980年间,中国在中西部地区13个省、自治区进行的一场以战备为目的的大规模国防、科技、工业和交通基础设施建设。这是国家以加强国防为中心的战略大后方建设,是国防建设和国家经济建设的重要组成部分,是中国经济史上一次大规模的工业迁移过程,堪称中华人民共和国历史上空前的建设战略工程。这一切,构成了一段不应被忘却的历史——三线建设。

▲长风厂大门

“‘三线建设’是长寿工业继‘一五’计划之后的又一个重大发展机遇期。长寿工业发端于五六十年代的四川维尼纶厂、四川染料厂、川江船厂、长风化工厂、长寿化工厂等一批国有大中型企业和三线建设企业。”区经信委副主任邵铭杰告诉记者,长寿工业崛起于重庆直辖后长寿撤县设区,逐步形成重庆市晏家工业园区、重庆(工业)化工园区和长寿街镇工业走廊“两园一廊”工业发展格局,在此基础上,整合升格为国家级长寿经济技术开发区。

去年,全区规上工业企业总产值1577.9亿元,增长6.2%,工业增加值增速8%以上,工业对GDP的贡献率保持在50%以上。

三线成就:奏响经济发展新乐章

四川维尼纶厂是20世纪70年代成套引进国外先进技术设备建设的全国四大化纤项目之一,是全国唯一以天然气为主要原料生产化工、化纤产品的特大型企业。为了充分利用重庆地区丰富的天然气资源,党中央决定,在重庆长寿县(今重庆市长寿区)新建四川维尼纶厂,以天然气为原料生产维尼纶短纤和甲醇、聚乙烯醇等化工、化纤产品。

1973年5月,四川维尼纶厂同法国斯贝西姆公司签订“醋酸乙烯甲醇联合工厂”合同;1974年6月,与日本可乐丽公司和西日本贸易公司签订“年产4.5万吨聚乙烯醇成套设备”合同。该厂整体设计38个单项工程,7项主要装置从法国、日本等国引进,其余31项由国内配套。1974年8月,四川维尼纶厂破土动工;1979年12月,全流程一次投料试车成功,于1983年7月1日正式生产,为我国开辟了天然气化工新基地。

火热的“三线建设”浪潮在长寿大地渐次拉开序幕。

▲1972年12月26日,中共四川省委专题研究决定,在长寿晏家区朱家坝建

长寿最早建立的三线企业是四川染料厂。1965年7月15日,四川染料厂筹备处由南京燕子矶迁到长寿古佛公社三坪大队,1966年2月动工兴建,1979年2月第一期工程竣工,1984年12月全部建成投产,总投资1.39亿元。

1967年10月,长风化工厂在复元公社铁厂湾兴建,1974年投产,投资3500万元。以光气、芳胺为主要中间体,生产有机精细化学品和复杂化合物,并提供光气化反应等加工服务。

1969年,国家六机部下属的长虹机械厂和陵江机械厂,分别在古佛公社古佛大队和城西三段石兴建,但由于种种原因,均于1972年停建。

▲1974年8月30日,在四川省长寿晏家朱家坝,川维化工装置打下了第一根桩,标志着川维厂开始全面建设

1970年7月18日,中国长江轮船总公司川江船厂在晏家公社渡口大队邹家沱兴建,1980年12月投产,总投资3100万元,年造船16500吨,修船36艘,并能承造1200吨航海货轮。

1973年12月26日,四川省革委会基本建设委员会决定,四川维尼纶厂在长寿县晏家公社古石拱大队朱家坝地区建设,1974年8月30日动工,1983年投产,总投资10亿元。

1973年8月,长寿卧龙河气田试产。同年10月,四川石油管理局石油沟气矿由巴县安栏公社迁入长寿云台公社。1980年12月,在海棠乡石桥坝成立四川石油管理局川东脱硫总厂,承担川东片含硫天然气、凝析油加工,生产净化天然气、硫磺、焦亚硫酸钠、汽油等,年净化量占全川50%。现为中国石油西南油气田分公司重庆天然气净化总厂。

▲长寿经开区

三线精神:汇聚蓬勃发展新动力

“在重庆那个谈热色变的火炉地区,夏天连板凳都烫屁股,雨季则狂风骤雨吹石拔木,冬天室内外又一体化地奇冷。1976年大年初一,基建战士们都在工地上过年,大家唱跳欢喜,我也乐极而歌:斗走严冬赢得春,挥舞铁臂创业新。踏平群山四海撼,举塔碧霄九天惊。高温低头雨让路,汗水泉涌可飘舟。寄语吴刚莫敬酒,建成川维再登楼。”这是原川维厂党委书记兼厂长张黎群在川维建厂50周年之际写的一段话。

建设者们正是凭着这股韧劲和干劲,在三线建设这个漫长的征程中,在为国家创造巨额物质财富的同时,还留下了“艰苦创业、敢打敢拼、团结协作、无私奉献、不怕牺牲”的“三线精神”。建设大三线,也让长寿拥有了一大批新建、迁建和扩建企业,拥有了一大批与之配套的科研机构等,为长寿注入强大的“科技创新基因”。

▲长寿港航运俯瞰图

舟大者任重,担当者有为。新一代长寿人沿着前辈足迹前赴后继、薪火相传。进入新时代,长寿区委、区政府以聚焦高质量、发力供给侧、推进智能化为抓手,全区工业经济总体稳中有进,加快从高速增长转向高质量发展。区第十四次党代会以来,全区以“打造世界一流园区,建设具有全球影响力的新材料高地”为战略目标,提加快构建“1+3+2”产业布局,园区和各部门紧紧围绕区委、区政府战略部署,立足产业基础,融入全市“33618”现代产业发展体系,全力做好产业规划、招商引资、企业培育、项目争取等各方面工作,不断强化全链条协同发展,着力提升产业集聚效应、迭代效应、创新效应。

▲长寿化工码头

如今的长寿,作为重庆市同城化发展先行区、国家首批环都市区产业转型升级示范区、西部地区重要的钢铁和综合化工基地,拥有国家级长寿经开区和市级长寿高新区,入驻企业近1000家,其中世界500强企业27家、跨国公司64家、上市公司63家。依托重钢、川维、巴斯夫等龙头企业,构筑起钢铁冶金、化工医药、新材料新能源、装备制造、新一代信息技术和消费品“5+1”产业集群,获批欧洲重庆中心新材料产业基地,新材料产业产值占重庆四分之一。

▲国际复合新材料车间

抚今追昔,意在登高望远;知往鉴今,志在开辟未来。长寿,从三线建设的大后方走来,沿着历史的轨道,走到现代产业发展的最前沿,其中不变的是“科技创新”的根基和“三线精神”熔铸的魂魄。全区上下在“三线精神”的持续激励下,不断汇聚新动力、争创新优势、迈上新台阶,加快建设“两地一城”,在奋力谱写中国式现代化重庆篇章新征程中阔步前行,以实干实绩为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。记者 李杉